药学科普 | 一字之差,大有不同:佐匹克隆vs右佐匹克隆,是同一种药吗?

近年来,我国失眠障碍发病率显著上升。流行病学调查显示,我国约45.5%的被调查者在过去一个月中曾经历不同程度的失眠。失眠已成为神经科门诊的第二大常见问题,仅次于头痛。在临床常用的镇静催眠药中,右佐匹克隆(也称为艾司佐匹克隆)和佐匹克隆这两个药名仅一字之差,它们究竟是一种药还是两种药?又有哪些区别?赶快了解一下吧!

成分与作用机制差异

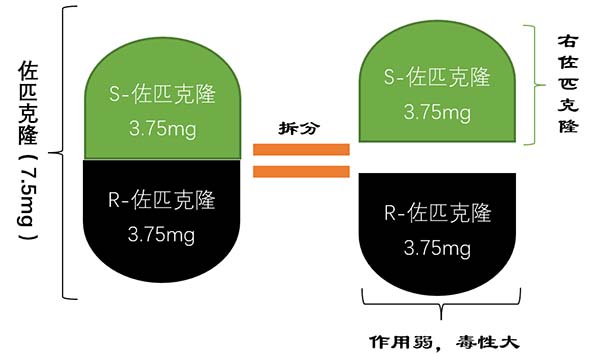

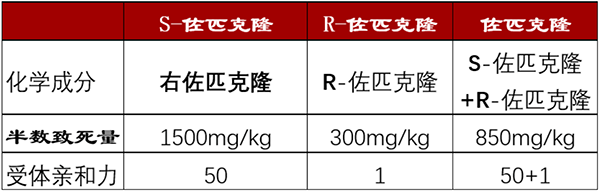

佐匹克隆和右佐匹克隆均属于非苯二氮卓类镇静催眠药,通过选择性激动γ-氨基丁酸受体上的α?亚基,产生镇静催眠效果。其中,佐匹克隆为消旋体,即等比例的S-构型(右佐匹克隆)和R-构型(左旋佐匹克隆)组成的混合物。而右佐匹克隆实际就是S-构型的单一对映体。

由于右佐匹克隆与γ-氨基丁酸受体的亲和力约为R-构型的50倍,其催眠作用更强。因此,3mg右佐匹克隆与7.5mg佐匹克隆的疗效相当。可简单理解为:右佐匹克隆是“提纯升级版”,剂量更低,效率更高。

安全性比较

动物实验显示,右佐匹克隆的半数致死量(LD??)为1500mg/kg,R-佐匹克隆为300mg/kg,消旋体佐匹克隆则为850mg/kg。从临床剂量看,3mg右佐匹克隆的毒性低于7.5mg佐匹克隆,因此右佐匹克隆在有效剂量下具有更好的安全性。

药代动力学特点

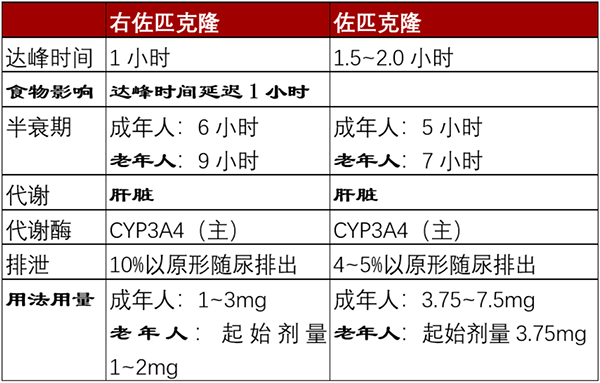

右佐匹克隆吸收更快,半衰期也更长。但由于佐匹克隆中含有一半比例的右佐匹克隆,因此两者在实际起效时间和睡眠维持时间上差异不大。

两者均属中效镇静催眠药,服用约30分钟即可起效。需特别注意:服药后数小时内可能发生诸如顺行性遗忘、无意识攻击行为(尤其在他人阻拦时)等风险。建议患者在上床准备睡觉时立即服药,并确保服药后数小时内不受干扰,以降低风险。

重要药物相互作用提醒

两者主要通过CYP3A4酶代谢,与红霉素、克拉霉素、伊曲康唑、利托那韦等CYP3A4强抑制剂合用时,应减少剂量,避免药物蓄积。

老年人(≥65岁)药物吸收总量比成年人高41%,半衰期延长,因此必须从低剂量起始,谨慎调整。

不良反应

这类药物可经唾液排出,最常见不良反应为味觉异常(如口苦、金属味),通常与剂量相关,停药后可消失。

特别提醒:非苯二氮卓类药物(包括右佐匹克隆、唑吡坦、扎来普隆)的不良反应虽罕见,但可能引起梦游、睡眠驾驶等复杂睡眠行为,这些行为可能导致意外伤害甚至死亡。如出现此类症状,应立即就医。

右佐匹克隆与佐匹克隆并非同一种药物——前者为后者中的活性单体成分,在疗效、安全性和代谢特性上都有优化。在使用时需严格遵循医嘱,特别是注意药物相互作用及高风险不良反应,确保用药安全。

- 标签:

津公网安备 12011602000850号

津公网安备 12011602000850号